京都大学防災研究所:気象・水象災害研究部門:水文気象災害研究分野

| ■■■城戸由能のホームページ■■■ 京都大学防災研究所:気象・水象災害研究部門:水文気象災害研究分野 |

| ■研究の背景:都市活動および産業構造の変化と近年の少雨傾向により都市における水需給バランスが逼迫しつつあり,国内の多くの都市が渇水被害を経験している.昭和53年から平成9年の間に減圧や給水制限等の渇水対策が実施された年数が8年を越え,ほぼ2年に一度渇水対策が実施される地域は,東京・名古屋・香川・福岡などが挙げられ(図-1),安全で安定した上水の供給が今後の水資源問題の大きな課題のひとつである.これに対し,新たな水資源の確保のための新規のダム建設あるいは他の水系からの導水等の大規模な水資源開発が期待しにくい状況であり,節水技術の向上や水資源の有効利用などとともに,雑排水や雨水を再生利用して,都市の一部の水需要を満たすことが検討されている. 一方,都市域の不浸透面の増大による雨水流出量の増大を抑制するために,多くの自治体では一定面積規模以上の開発行為に伴って増加する流出雨水を制御するために流出抑制施設を設けることを指導あるいは制度化している.これらの施設は,現状では一部の施設を除いて流出抑制のみを目的としており,貯留された雨水は降雨後,排除先の河川水路あるいは下水道管渠の流下能力に従い放流され,有効に利用されることはない.しかし,流出抑制で用いられる貯留施設は雨水利用の場合でも同様の貯留施設を設けることになるので,この両者を複合させた施設の設計や運用を進めることは,都市域の水資源の安定供給と浸水防止の両面で効果の高い方策といえる.新規の施設設置においては,雨水利用と浸水防止の両目的を有し,共通部分の施設建設・維持管理費用分が分担されるので,個別に建設するよりも明らかに総費用は低減させることができ,単目的の施設設置よりも効率的であることは自明である.既存の施設を活用する場合も,浸水防止効果を低減させることなく,季節的に雨水利用期間を設定したり,実時間で浸水予測と水質予測をおこなって制御するなどの工夫を行うことで,両目的を達成することが可能である(瀧, 2001).本研究では,流出抑制目的で設置されている雨水貯留施設を活用して,そこで貯留された雨水を有効利用するための,初期段階の検討として,地域および施設ごとの雨水利用の量的な可能性について検討したものである. |

| ★本ページの先頭へ戻る |

|

■研究の概要:本研究の対象地域を大阪市全域とした.まず,全市域における雨水流出抑制施設の所在地や開発面積・抑制容量等のデータを入手し,その区単位の分布や貯留容量等の集計をおこなった.次に,区単位と大口上水利用者を特定して,月ごとの水道使用量実績を整理し,区あるいは建物単位の需要水量を把握した.ついで,一年間の降水データから雨水の集水量および貯留量を算定し,再生利用可能な用途に限定した雨水利用の評価をおこなった. |

| ★本ページの先頭へ戻る |

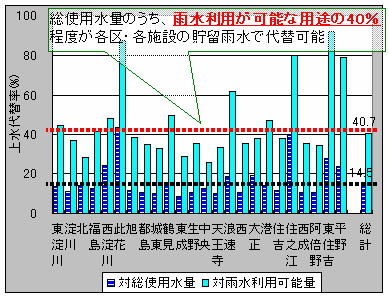

| ■主な研究結果: 1)需要水量の水質レベルの設定: 参考文献(岩井他(1981),空気調和衛生工学会(1995),深井他(1995))をもとに住宅・事務所・ホテル・旅館・学校・病院について,建物用途別の平日の水使用用途割合を設定し,他の建物用途については上記の建物用途との類似性を考慮して設定した(表-3).水質レベル1は体内に入るものおよびその可能性のあるもの,水質レベル2は人体に直接ふれる可能性のあるもの,水質レベル3は人体に直接ふれる可能性のないものである.雨水の再利用を考えた場合,降水そのものは概ね需要水質レベル3に相当し,簡易ろ過処理と塩素殺菌処理を施せば十分需要水質レベル2を満たすことが可能である.ただし,集水面の性状によっては有害化学物質等の流出も考えられるので,水質レベル2のうち洗濯の用途には雨水の再利用をしないこととした. 2)大阪市域の雨水流出抑制施設の概要: 大阪市内に設置されている約1,800余の流出抑制施設について,開発面積・貯留容量等の諸元データを入手するとともに,複数の施設について現地見学をおこない流出抑制機能や貯留槽の構造等の詳細なデータを入手した.大阪市では1976以降,流出抑制施設設置を指導しており,最新の基準は1995年に作成された「雨水流出調整に関する実施基準」である.この基準では,再現確率N=5年の計画降雨に対してBrix公式を用いた流出解析をおこない,施設種別に設定された流出係数を上回る流出雨水に相当する流出抑制策を設置することとされている.流出抑制策の抑制方法や施設設置場所の分類結果を図-1に示す.件数では,建物および敷地内の地下貯留と屋上および駐車場の表面貯留が主であり,それぞれ344件,101件,400件,129件,小計974件となり,全体の約52%を占める.これらの施設の流出抑制容量は約17万トンとなり全流出抑制容量の約53%を占める.全施設で総件数1,866件,流出抑制容量約32万トンで,これを単純に市域面積で除すると,流出抑制効果は1.46mmとなる. 3)施設単位での雨水再利用可能性: 雨水流出抑制施設のうち,現実的に雨水再利用が可能なものとして貯留槽をもつ施設に限定して,以下の手順で雨水貯留と雨水利用のシミュレーションをおこなった.その結果,区単位では,市域全体で現存する貯留施設を活用することで,その施設の総上水使用量の約15%,雨水代替可能な用途の総使用水量の約41%が雨水によって供給できること,および建物用途別では,工場,交通・流通施設,スポーツ・文化施設で雨水利用の効果が高く,工場では,全水道使用量の約40%,交通・物流施設では全水道使用量の約51%,スポーツ・文化施設では全水道使用量の約24%を貯留雨水で供給可能であることが明かとなった.また災害時の緊急用水としての利用可能性についても検討をおこなった. 4)災害時の緊急用水としての利用可能性: 詳細に検討した61施設全体では一施設あたり年間158日,日量284トンの貯留雨水が翌日の始業前に残っていることになる.これらの雨水は,当日の施設での利用水を確保した上で,地震や火災時の緊急用水としての利用可能な雨水である.建物用途別にみると,ホテル,病院等では雨水が繰り越される日数も少ないが,工場,交通・物流施設,スポーツ・文化施設などは,一年間を通して6割以上の期間は貯留槽に雨水が貯留されており,その施設当たりの日量も多いので,周辺地域を含めた防災用水としての活用まで検討に値する. |

表1 建物用途別水質レベル区分   図1 大阪市の雨水流出抑制施設の 施設場所と抑制方法別抑制容量  図2 各戸貯留装置による汚濁物質削減 |

| ★本ページの先頭へ戻る |

|